Pemerintah negara-negara di dunia menyikapi dampak pandemi Covid-19 terhadap sektor perekonomian dengan beragam kebijakan, salah satunya dengan menyediakan stimulus fiskal.

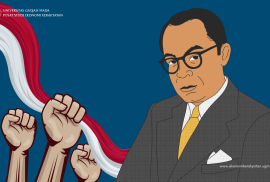

Menurut Ekonom UGM, Dr. Revrisond Baswir, MBA, di samping memikirkan kebijakan untuk memulihkan perekonomian seperti sebelum terjadinya pandemi, perlu dilakukan refleksi terhadap kebijakan perekonomian nasional dan mengoreksi kelemahan-kelemahan sistemik.

“Momen pandemi harus dijadikan trigger untuk mengoreksi perekonomian